Otra Galaxia › Listado de columnas › Lihn y el chiste del pavo

Lihn y el chiste del pavo

29 de octubre

Viajo a Chile por primera vez. Es como decir: viajo al país de Víctor Jara, de Roberto Bolaño, de Violeta Parra, de Gonzalo Rojas. Y entre todos los nombres posibles de chilenos me viene a la cabeza uno inesperado: el de mi amigo Enrique Lihn. Tendría ahora, de haber vivido, ochenta y tres años, pero cuando lo conocí en Madrid en 1986 estaba en plena vitalidad. Y sin embargo, quién iba a decir que moriría dos años más tarde, en 1988.

Fue un gran poeta y una gran persona, meditabunda, irónica, inteligente, sin concesiones a la hipocresía social, propenso, como él mismo escribió de su literatura, a “la indefensión, la precariedad y la incompletud”. De ojos saltones, pelo rizado, voz pausada y amable, Lihn encerraba dentro un volcán de fuerza poética que estalló en más de treinta libros; creó una literatura propia, que es lo más difícil e importante para un escritor. Incluso hizo rarezas, como dibujar un extraño cómic a lo Robert Crumb que se publicó póstumamente en 1992 titulado ‘Roma, la loba’, demostrando una insospechada propensión a lo underground. Era un hombre callado con los extraños y dicharachero con los amigos, lleno de talento y buen humor.

Recuerdo ahora, por ejemplo, una tarde concreta de enero de 1987, solo un año antes de su muerte, en que me dio una clase magistral sobre su maestro Vicente Huidobro, su poeta más cercano. Aquella tarde aprendí algo con él que aún conservo como una lección. Me dijo, con otras palabras, que con la poesía hay que dejarse llevar hasta donde ella se pare, no tú. La poesía manda, no tú. La poesía te hace a ti, no tú a ella. Esos ‘no tú’ los tengo muy presentes a la hora de escribir y se los debo a Lihn.

Preparaba él por aquel entonces una mínima selección de sus poemas preferidos, un volumen de apenas 77 páginas, con el titulo de ‘Mester de juglaría’. Cuando me dedicó un ejemplar, le dije que me parecía que había seleccionado muy pocos poemas. “Son los justos y necesarios”, dijo Lihn. Y bromista como era, haciendo alusión a esa brevedad de su libro, me contó el chiste del pavo.

“En Santiago, me dijo Lihn, convocaron un concurso de penes. El que lo tuviera más largo ganaba un pavo. Un indio mapuche pobre, muy necesitado y padre de varios hijos, se presentó al concurso. Ante el jurado había una fila de tipos con sus penes bien dotados. Al final, ganó el mapuche. Cuando llegó a casa con el pavo bajo el brazo, llamó a gritos a su mujer para enseñarle el regalo obtenido. Su mujer se llevó las manos a la cabeza, indignada por malgastar el poco dinero de la familia de ese modo. El mapuche le contó que lo había ganado en la ciudad en un concurso de penes. Entonces su mujer, todavía más escandalizada, le preguntó: ‘¿Y has tenido que enseñarle tu pene a todo el mundo? ¿No te da vergüenza?’. Pero él, para tranquilizarla, le respondió: ‘No te preocupes, mujer, solo tuve que enseñar lo justo para ganar el pavo’”. Así era Lihn.

2 de noviembre

Voy a Valparaíso y Viña del Mar en el coche de otro amigo, el español César Lindo, gran anfitrión y despejador de fantasmas . Valparaíso es una extensa ciudad construida por estratos en las laderas de enormes cerros, abigarrada y crepuscular, volcada a su puerto de cargueros atracados en un Pacífico de color negro. Me emociona pensar que es el mismo océano surcado en el siglo XVI por el gran Pedro Sarmiento de Gamboa, explorador del Estrecho de Magallanes, uno de los hombres de letras y de acción más singulares que ha dado España.

Luego, César y yo llegamos hasta Isla Negra, donde está la casa-museo de Pablo Neruda. Un lugar repleto de objetos inútiles, de mascarones de proa y de figuritas de cristal, de muebles absurdos y de estancias imposibles. Un lugar que huele a muerte, a viejo y a olvido. En Isla Negra he dejado de interesarme por Neruda, incluso he empezado a detestarlo, tan comunista él, tan sectario. Es más, he empezado a detestarme a mí mismo y a mis objetos personales, y me convenzo de que todo lo que es uno, todo lo que posee o colecciona uno, debe desaparecer al mismo tiempo que uno. “No querría ser Neruda así me aspen”, le digo a César. Sí, antes morir que perder la vida.

7 de noviembre

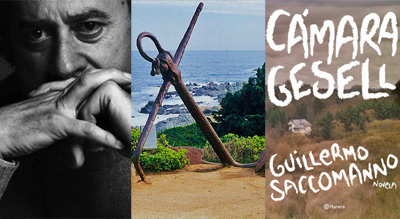

Los vuelos transoceánicos tienen para mí algo de placentero, de líquido amniótico. Muchos los detestan, se cansan en ellos; yo los disfruto, sobre todo si además pienso que estoy a miles de metros de altura, cruzando un tormentoso océano y yendo a una velocidad inconcebible. Y en ese contexto de desafío físico, encuentro el máximo placer en la lectura. Doce horas en un avión es para mí un tiempo y un espacio de lectura intermitente. De regreso de Chile, ese placer lo llenó ‘Cámara Gesell’, la última novela de Guillermo Saccomanno, mi hermano argentino, que compré en una librería de Santiago. Y me digo: ¡el frerito entró en el club de los Onetti, los Cortázar, los Rulfo, con esto! Con la novela que devoro en el avión Saccomanno se ha convertido en el Bolaño argentino. Habemus papam.

© 2008 Adolfo García-Ortega Todos los derechos reservados