Otra Galaxia › Listado de columnas › Noche de invierno en Moscú

Noche de invierno en Moscú

14-19 de enero

Vuelvo a caminar por Moscú como hice hace muchos años y noto que me sigue faltando la ligereza propia de los verdaderos moscovitas, que saben el destino de sus pasos; tampoco tengo el aire gris y meditativo de los rusos que pasan veloces a mi lado, por eso, cualquier identificación con los transeúntes es puro engaño, una impostura que me complace mientras paseo por el borde exterior de las murallas del Kremlin, con el Moskova a mi izquierda, río ficticio cuyas aguas, ocultas por el mando de hielo que las cubre, aún no he visto.

Luego subo por la avenida Gorki, me meto por callejuelas que son un laberinto de pasajes lúgubres desconchados y de traseras con tablas en las ventanas, y desemboco en la calle Herzen. Por los alrededores de la torre Spaskaia, en paralelo a los grandes setos arbolados que crecen a los pies de la muralla, de golpe suena un rugido inesperado detrás de mí, y cuando quiero reaccionar veo que se me abalanza un camión quitanieves con grandes palas en punta soldadas a la cabina. Me aparto lo justo para que pase, pero no puedo evitar que parte de la nieve desalojada me cubra hasta las rodillas. Abajo, casi ya en el puente Moskvorietski, al comienzo de la calle Ordynka, el mismo camión enfila de nuevo hacia donde yo estoy, acumulando en sus desmesuradas fauces una nieve espumosa que, al unísono con el rugir de la máquina, compone la perfecta imagen de un dragón babeante que va a acometerme. Esta vez eludo rápidamente la embestida y acelero el paso para salir de allí dando ridículas zancadas sobre la nieve. El camión sigue peinando la explanada en surcos sistemáticos y veo cómo otras personas han de huir de él como he hecho yo, sin saber si correr delante o arrojarse precipitadamente a un lado.

Estuve aquí en 1989. Entonces eran comunistas. Ahora ya no, pero Moscú sigue pareciéndome una ciudad congelada en la víspera de una catástrofe inminente. Al cabo de varios días, percibo de nuevo ese acabamiento indefectible que se respira a cada paso. Todo es premonitorio de un final cercano, como en la época soviética. Una ciudad bíblica diez minutos antes de ser barrida por la ira de Dios. Y en ese estado de inminencia suspendida lleva años, si no siglos. Es una ciudad cansada de esperar. Algo así como la Florencia renacentista en tiempos de la peste.

En la calle Petrovka ralentizo el paso. Empiezo a observar las fachadas de las casas, donde vuelvo a ver lóbregas ventanas con papel de cera y trozos de hule en los cristales. Reparo en las cuerdas negras con las que están atados los tiradores y los picaportes. Casi todos los edificios parecen oficinas o dependencias de la administración y es como si la vida diera la espalda a la ciudad. Una ciudad vacía pero con más de diez millones de habitantes metidos en sus casas combatiendo del frío. Menos yo, que estoy en la calle nevada como si tomara posesión de un planeta desafecto y personalmente inhóspito.

Vuelvo hacia el hotel por la plaza Dzerzhinski. La temperatura es de dieciocho grados bajo cero. He de evitar charcos traidores, cuyo hielo se quiebre ante mi peso y engulla mi pie hasta el tobillo. Conozco la experiencia. Acelero el paso, pero tomo precauciones. Al cabo de media hora de caminar errático, asumo que me he perdido. Creo estar por los alrededores del barrio de casas bajas del Arbat. Me he metido por un dédalo de callejuelas decimonónicas, laberintos en los que el aire se ha vuelto opaco y espectral. Algunas personas que caminan apresuradas me miran con extrañeza y escepticismo. Me saben un turista, sin duda mediterráneo. De reojo, sus miradas se cargan de ironía y de sordidez. A lo lejos, creo distinguir un tiovivo, pero en realidad es un coche de policía con las sirenas encendidas que da vueltas en torno a un monumento, una estatua de otra época, la de un famoso astronauta de los setenta. Moscú sigue siendo un mundo absurdo.

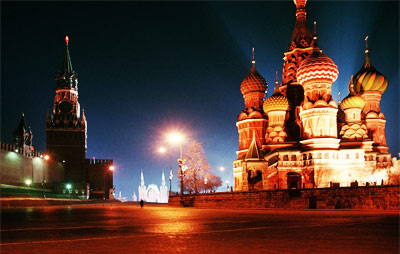

Más tarde, orientado por los policías, llego a la Plaza Roja, donde se pone a nevar copiosamente. Camino directamente hacia el Mausoleo de Lenin. Estoy solo, no veo a nadie más por aquí, pero entonces percibo que un coche negro, aparcado muy cerca del mausoleo, enciende los faros ante mi presencia. Quieren advertirme de que estoy siendo observado. Me detengo de golpe en la plaza y constato que estoy en el centro del mundo. La Plaza Roja es la esencia de las plazas. En ella está representado todo lo que mueve a la humanidad: el poder (Kremlin), la sombra del poder (Mausoleo de Lenin y las sepulturas soviéticas que hay detrás), la fe (catedral de San Basilio), el patriotismo (monumento a Minin y Pojarski, los héroes que pararon los pies a los polacos cuatrocientos años atrás), la memoria (Museo de Historia), la magia (los fantasmas del Museo de Historia), la justicia (Lobnoië Miesto, el estrado que fue cadalso), la ley (también el citado Lobnoië Miesto, desde donde se dictaban los ucases del zar, incluidos los de Lenin), y, por último, el comercio (las galerías color pastal de los Almacenes GUM, propiamente las “Principales Tiendas Universales”).

Llego por fin a mi hotel y nada más entrar en el vestíbulo me asalta un olor que siempre identifico con Moscú, un olor a col agria mezclado con petróleo o queroseno, un olor que lo impregna todo, que persigue por la noche y despierta por la mañana. Un olor que ya conocía por haberlo leído en Dostoievski, Bulgakov, Biely y Lérmontov, pero también en Makanin, Ribakov y Bitov. Cuando de madrugada me meto en la cama, la luz de la ciudad inunda la habitación y es tan gélida como el metal a la intemperie en un día como hoy de mediados de enero en Moscú.

© 2008 Adolfo García-Ortega Todos los derechos reservados